1. 名称由来

BJT的全称是双极性结型晶体管(Bipolar Junction Transistor),国内俗称三极管。其实,在英语中,三极管(triode)特指以前的真空电子管形式的三极管,而不是我们现在普遍使用的半导体三极管。“tri-”的意思是“三”,“ode”的意思是“极”,当年的电子管一般都封装在一个圆柱形的真空玻璃管中,所以中文翻译在后面加了个“管”。

早在二战以前,电子技术和电子元器件的应用就已经很发达了,在1930年代,全球电子管的年产量就已经达到1亿支以上。在那个没有集成电路的年代,更复杂的电子元器件诸如四极管、五级管等的应用也很普遍。“二极管”、“三极管”等名称更是早已深入人心。

而我们现在普遍应用的固态半导体结构的三极管,是1947年发明出来的,标准学名是:双极性结型晶体管(Bipolar Junction Transistor),简称“BJT”。由于最初其功能与管脚跟以前的三极管差不多,所以国内业界沿用了“三级管”这个俗称。但是BJT比以前电子管结构的三极管,实在优秀太多了:体积小巧、结构简单、无需预加热、功耗损失小、故障率极低。更为逆天的是,后来人们发现,BJT可以做得很微小,然后可以将成百上千的微型BJT组成的电路集成安放在一小块硬币大小的基片上,并将其称为:集成电路(integrated circuit,简称:IC、芯片)。如此,以前整整一房间大小的电子管电路,现在缩小到了仅仅一个芯片的大小(回忆一下1946年发明的第一台电子计算机,才使用了18000个电子管,占地就要150平方米,功耗达150千瓦,据说它开机的时候,整个费城的电灯都会变暗)。正是这个BJT的发明,掀开了由电子工业主导的第三次产业革命。

我们现在再详细解释一下BJT(Bipolar Junction Transistor)这个名词:“bipolar”(双极性)的意思指器件中有n型和p型两种极性的半导体掺杂材料注入(导电粒子分别为电子和空穴)。“junction”的意思是指PN结。“transistor”稍微有点复杂,需要展开解释一下:

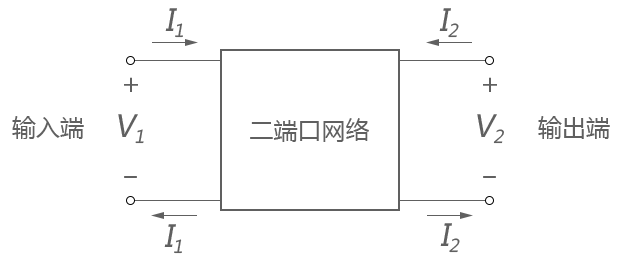

“transistor”是两个英文单词“transfer-resistor”的组合缩写,它来源于电路基础理论中二端口网络的概念,我们看下图:

图 3-3.01

在上面的二端口网络中,V1/I1称为输入电阻,V2/I2称为输出电阻,而交叉的V2/I1和V1/I2就称为传输电阻或转移电阻(transfer resistance)。当年BJT的主要应用之一,就是研究如何用输入端的电压或电流去控制输出端的电压或电流,所以将“transfer”和“resistor”这两个单词作了合并,称其为“transistor”。下面是这个名词发明人的原话:

The way I provided the name, was to think of what the device did. And at that time, it was supposed to be the dual of the vacuum tube. The vacuum tube had transconductance, so the transistor would have 'transresistance.' And the name should fit in with the names of other devices, such as varistor and thermistor. And ... I suggested the name 'transistor.'

—— John R. Pierce

解释起来这么麻烦一个词,翻成中文当然更麻烦啦。既然构成BJT的基底材料为硅晶体或锗晶体,所以中文翻译干脆用构成它的材料来翻,称之为“晶体管”,倒也简洁。

2. 分析方法

BJT是我们遇到的第一个三端子器件,虽然比我们以前熟悉的二端子器件(电阻、电容、电感、二极管等)仅多了一个端子,但分析和研究起来却要复杂和困难得多,为何?

● 难点一:三端子器件

回忆一下,以前我们对于二端子器件的分析,只要一个简单伏安特性曲线图就可以了,全部的“电压-电流”对应关系都在上面:简洁、明了、清清爽爽。可是三端子器件就比较麻烦了,每两个端子之间都可以有电压、电流,如果将三个端子分别编号为①、②、③的话,根据排列组合,共有三个电压:V12, V23, V31和三个电流:I12, I23, I31要分析,每一个量的变化都可能影响其他5个量,所以不可能仅仅用一张简单的二维的伏安特性图就把它们的关系表示清楚,必须发明一种更好的图示方法,能在上面表示出更多的变量关系。

幸运的是,人们终究还是发明了一些方法来通过二维图表示三端子器件的伏安关系,但是有得必有失,必须将BJT的电路定成若干种固定的规范型(共射型、共基型、共集型),才能展开分析和研究(否则自由度太大,根本无法下手)。

● 难点二:非线性

非线性的复杂性我们已经见识过多次了,比如电容和电感就是非线性器件。在电路基础理论中,比起线性的电阻,研究如何分析电容和电感的篇幅就比电阻要多得多。然而,虽然电容和电感是非线性的,但好歹还是能用积分公式与微分公式描述的,只要不怕繁琐,仔细一点,还是能将结果精确计算出来的。

但是半导体的非线性更加麻烦一点。在第一章中,我们已经了解过二极管的非线性特性了,对于半导体的非线性特性曲线,很难用公式去精确描述(有理论公式,但是不太准)。只能对曲线进行分段,在不同的分段范围用不同的模型去近似描述,最后得到的结果也只是近似解,而且还要去验证这个解是否落在合理的分段范围内。

三端子的BJT也是半导体非线性器件,曲线也需要分段近似,没有精确解,很多地方只能去估,最后解完还要去验证解是否正确。有的时候,用笔算出来的结果跟计算机仿真结果大不相同,仿真结果跟实际电路测得的结果又是大大不同。只能不断迭代去寻找解决方案。

● 难点三:性能离散

前面章节说过,半导体器件由于加工工艺的限制,同一批器件生产出来后,性能并不完全一致,大多数器件的参数相对于标准值都会有一定的偏差。比如,对于某个型号三极管,放大系数β在50~200范围内都算正常。那还怎么做设计?你性能若是只偏个5% 我也就忍了,你这下都偏了4倍多了,还怎么搞?

这点就是新手觉得模拟电路最讨厌的地方,而老鸟却觉得是模拟电路最魅惑的地方。其实解决方案是有的:答案就是负反馈。作为嵌入式开发工程师来讲,好好吃透几种标准型的负反馈电路,在工作中绝大部分的情况下也够用了,一般不太可能需要设计全新结构的负反馈电路(那是高级电子工程师的工作)。用通用的成本低廉的普通元器件,设计出性能稳定可靠的产品,这是我们追求的目标。

( end of 3-1 )

来源:https://www.cnblogs.com/initcircuit/p/11083032.html