目录

一 提供的服务

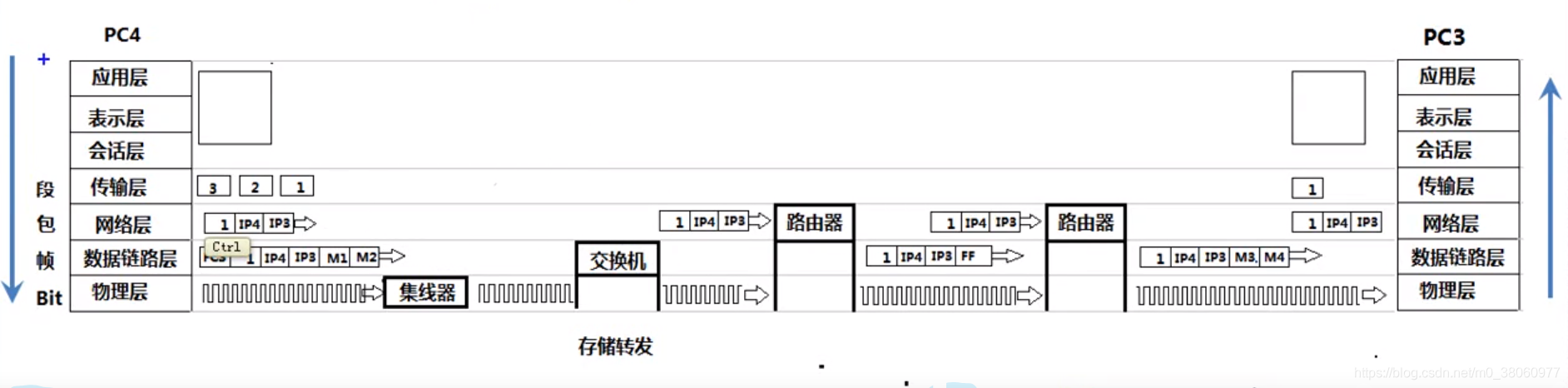

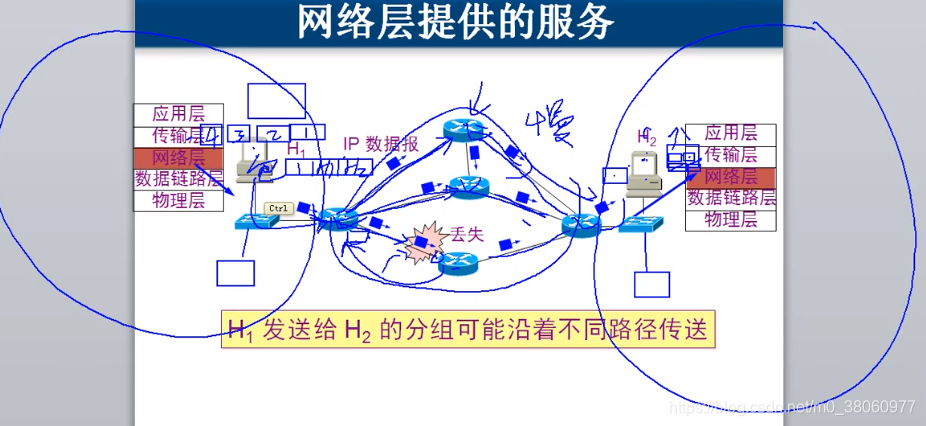

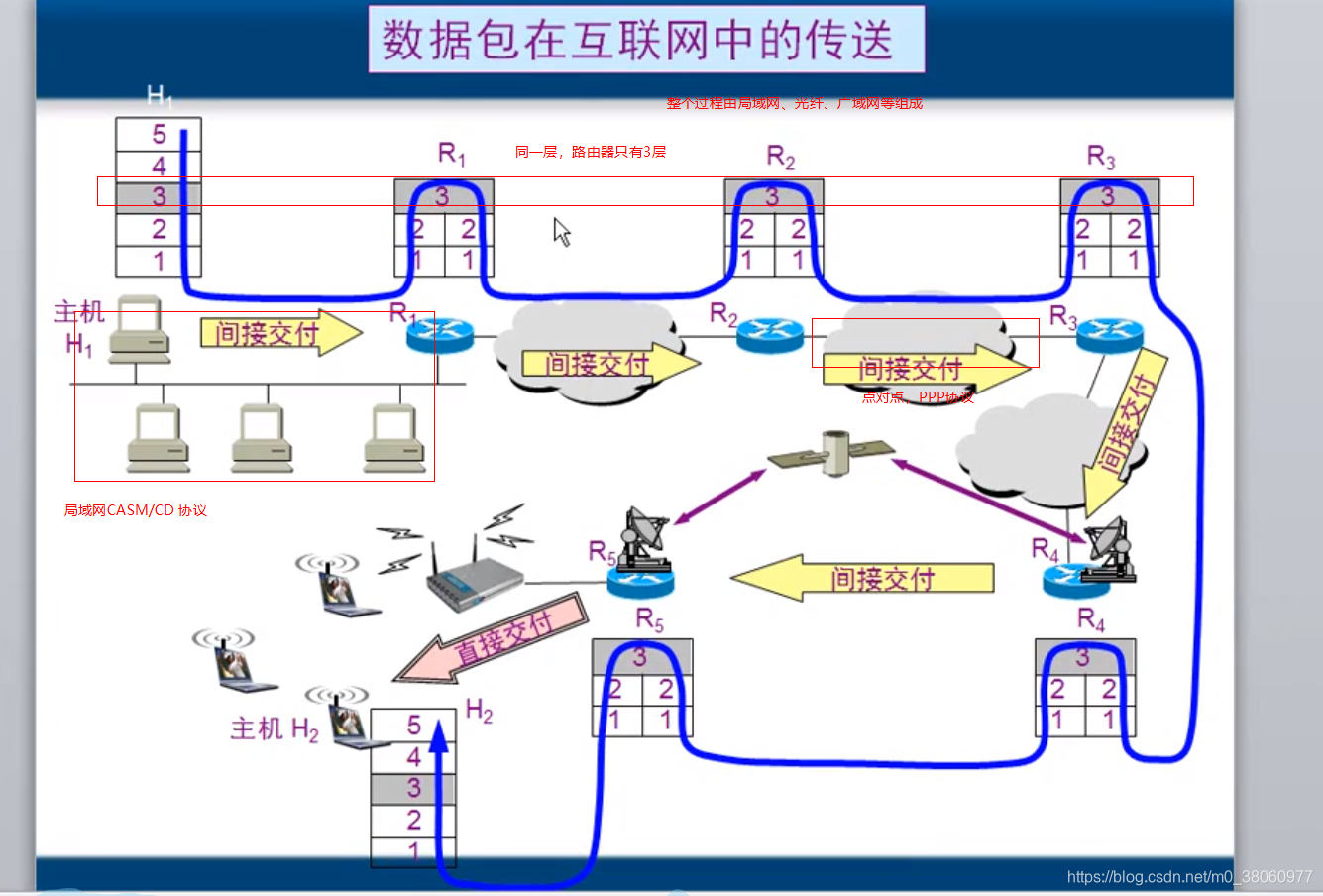

如下图:

h1(计算机)上有一个数据被分成了4个数据报,h1和h2之间通过多个路由器连接。网络层负责将数据报传送到目的地(也不保证顺序).也就是选择往哪个路由(节点)发。

丢包重传不归网络层管理。

1.1 分层的作用

有利于排错,比如网络通了,但网页访问不了;那就是网站的问题

1.2 发送数据过程

如下图:

- 交换机是在数据链路层的

- 集线器是和网线一样,在物理层的。

- 理由器是在网络层

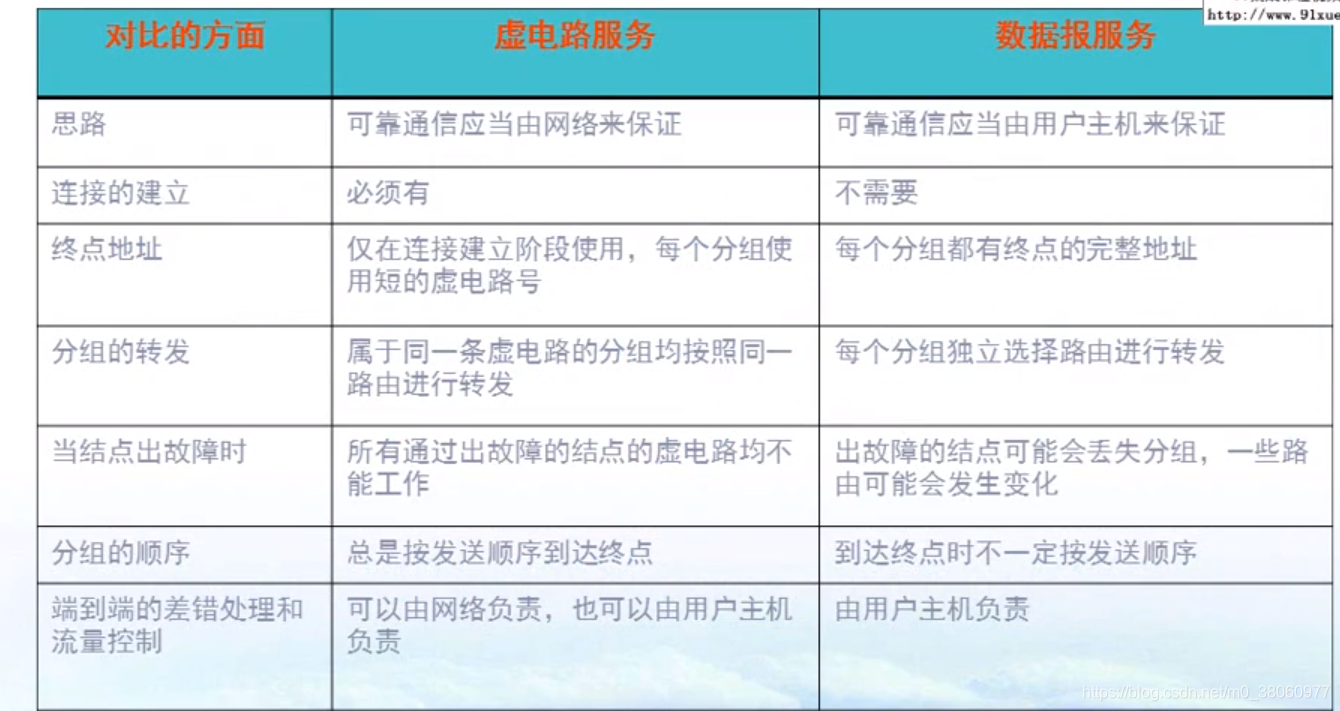

1.3 网络层的两种服务

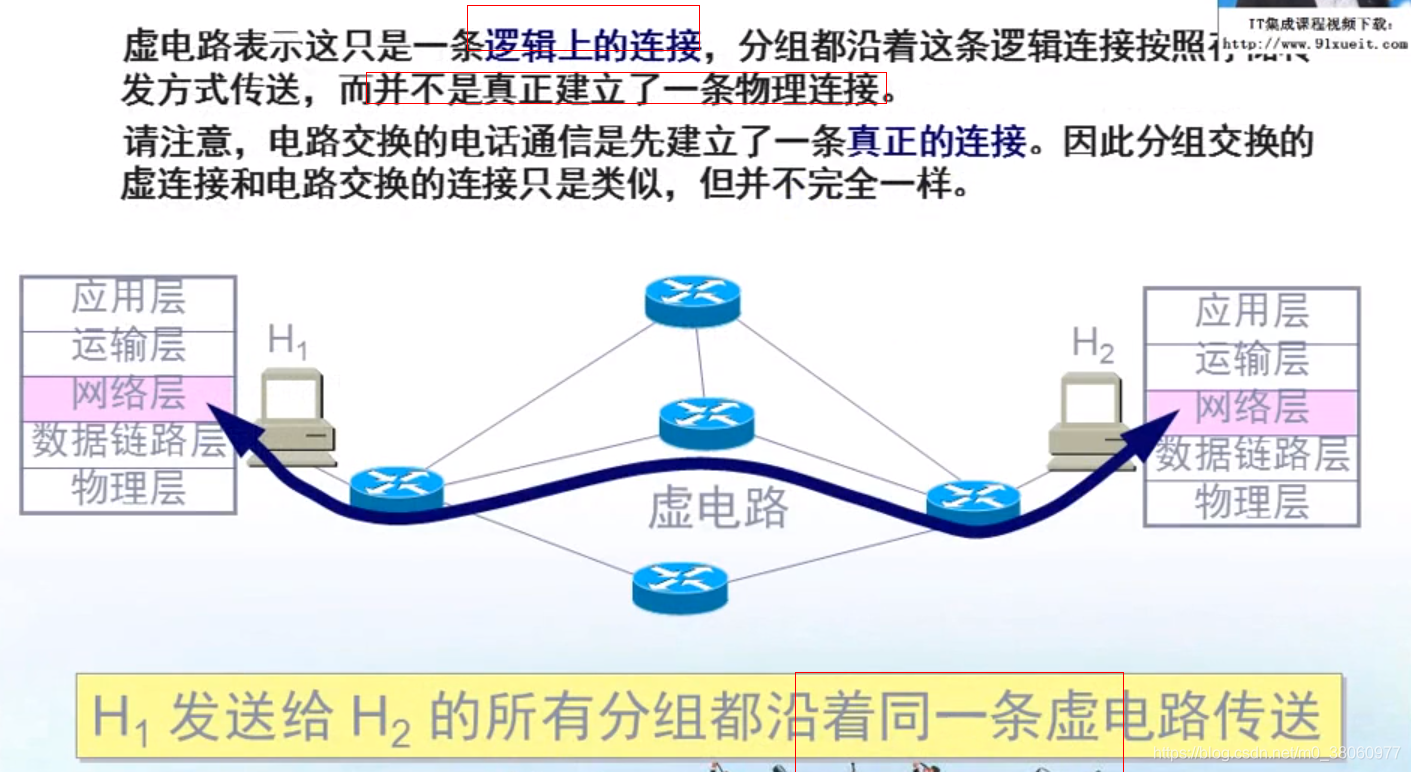

虚电路

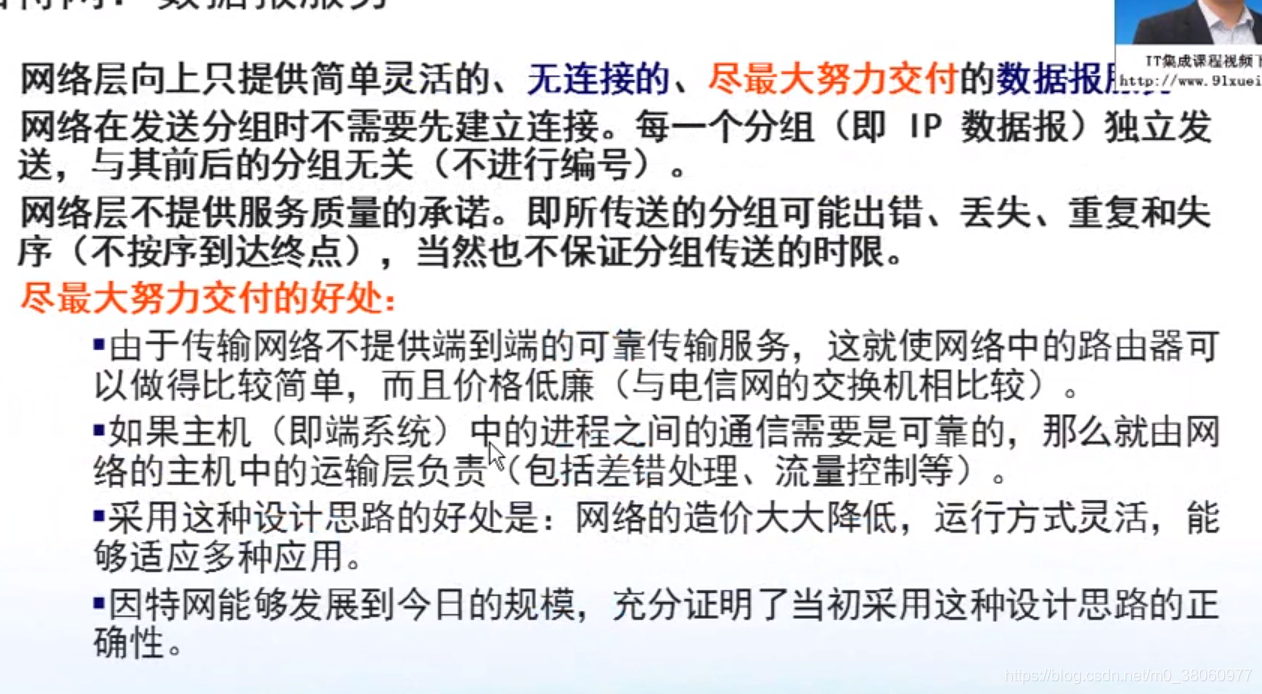

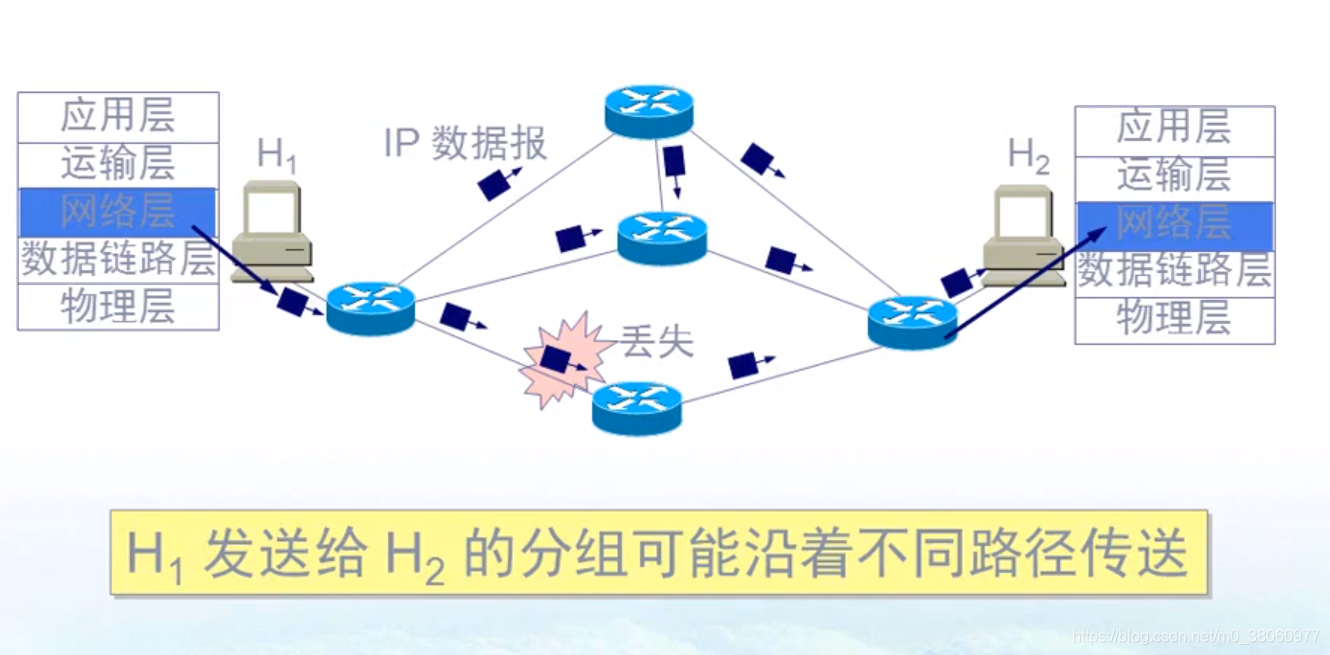

数据报

对比

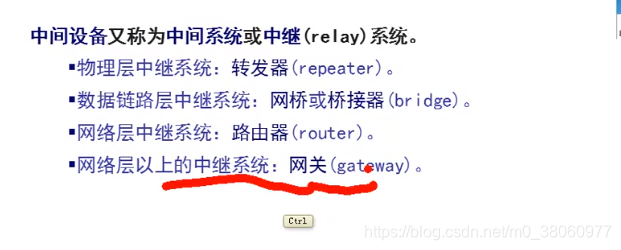

1.4 中间设备

现在的网关就是路由器的接口

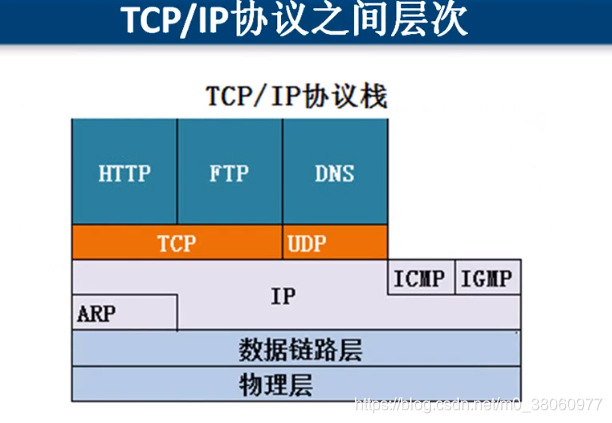

二 网络层四个协议

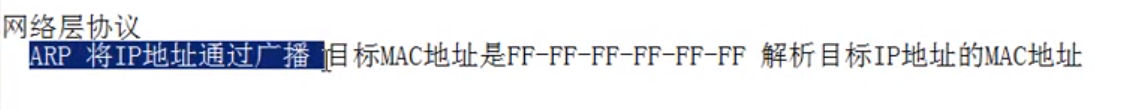

2.1 ARP协议

只能是解析本网段的ip

ARP欺骗

在别的计算机询问某个ip的mac地址时,骗它自己就是那个ip。甚至可能伪装成路由器的ip,控制上外网的权利

2.2 ICMP检测命令

ping

ttl(生命周期):表示一个数据包还剩下的生存时间,过一个路由器ttl就减一。一旦ttl=0,该数据包就会销毁。防止循环发送

命令:ping /?

目标地址不可达和请求超时不一样

pathping

跟踪数据包路径 计算丢包情况

三 IP数据包

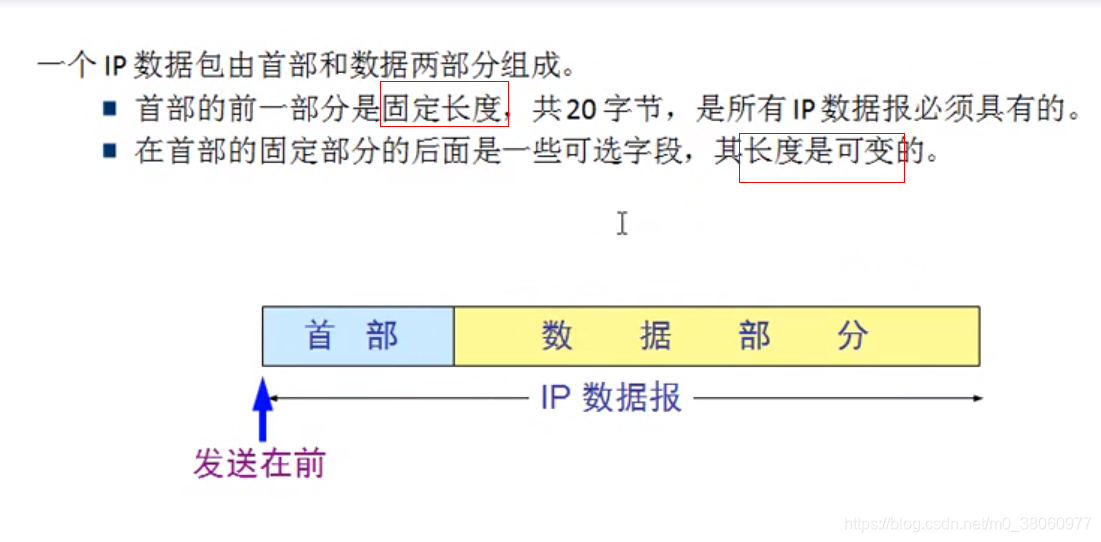

3.1 结构

固定部分有5行,每行32位,即4个字节。一共20个字节

版本

用来表示TCP/IP协议的版本 V4 V6

区分服务

Windows 2008上 gpedit.msc可以配置

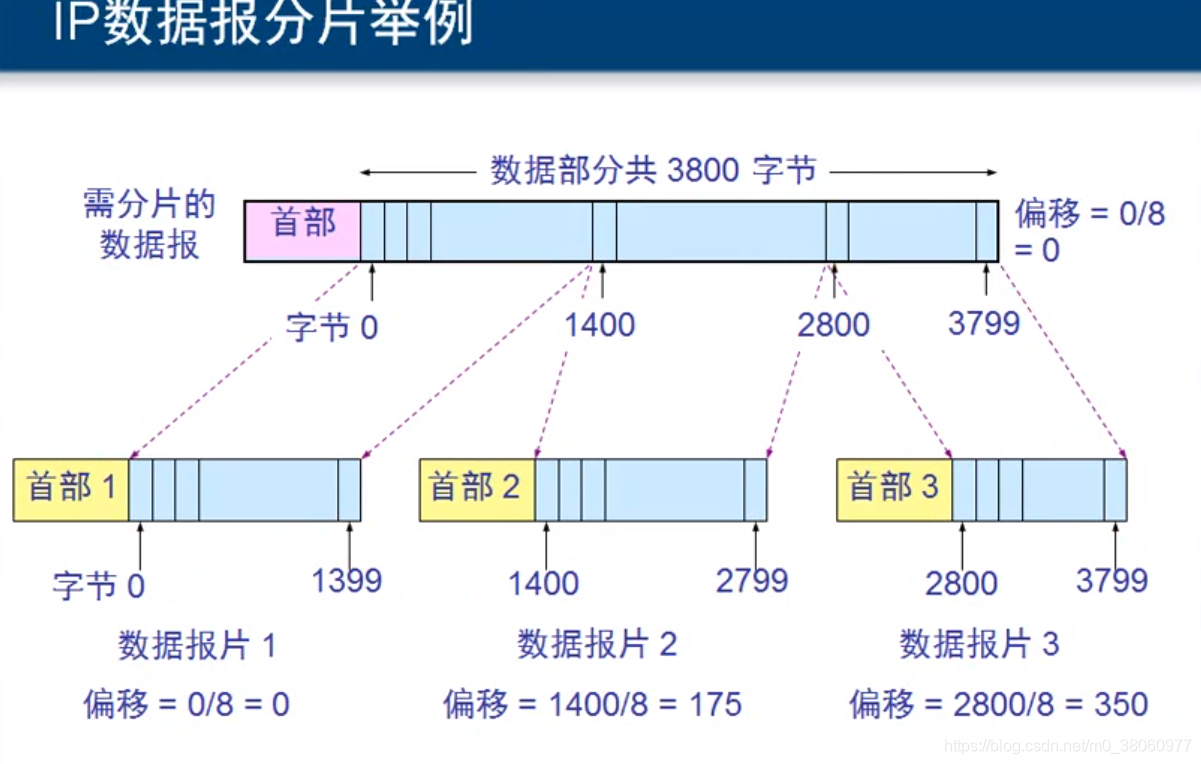

数据包分片

标志

片偏移

首部校验和

四 网络通畅

数据包有去有回

4.1 路由器配置

- 一个路由器肯定至少连着

两个网段,所以会有对应的ip地址 - 希望路由器a到f,但配置时。我们不需要配置a到f到全路径,

而是用以下顺序:告诉a到f的下一跳是b,然后告诉b到f的下一跳是c… - 需要两边都通,不能只配置一边

- a到f能通,并不表示a到d或a到c能通。完全

看路由器上的路由表(当然a到b肯定可以通,因为两个路由器之间存在同一个网段,属于直连)

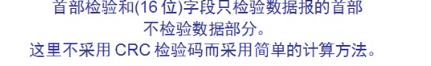

静态路由

需要管理员告诉路由器所有没有直连的网络下一跳给谁

缺点

- 适合于小型网络,不能自动调整路由

负载均衡

4.2 动态路由

有许多协议

rip协议

周期性更新路由表,30s一次更新路由信息(例如b没接收到a,便判定b路由挂了,也就会广播给邻居路由到a的路径没了)。最大跳数:15

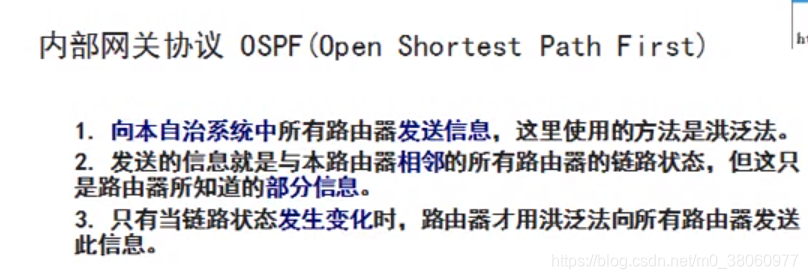

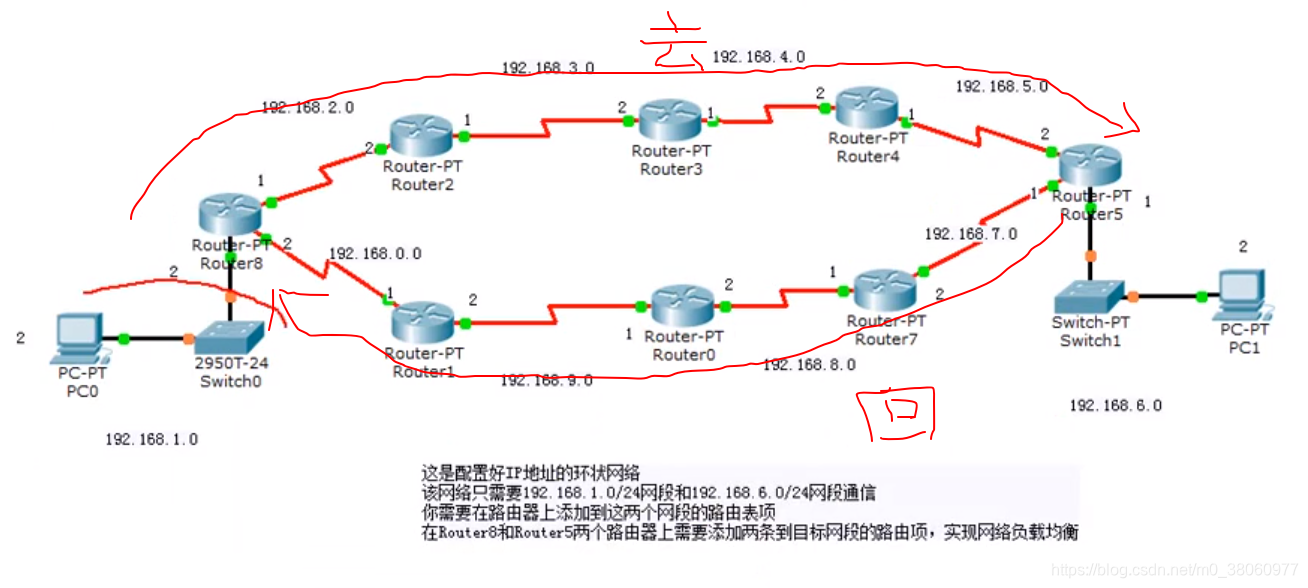

OSPF

- 开放式,各家路由都支持

- 度量值:带宽。支持多区域

- 触发式更新

- 3个表。邻居表(心跳请求)、链路状态表(互相交换信息,知道每个路由器的邻居是谁)

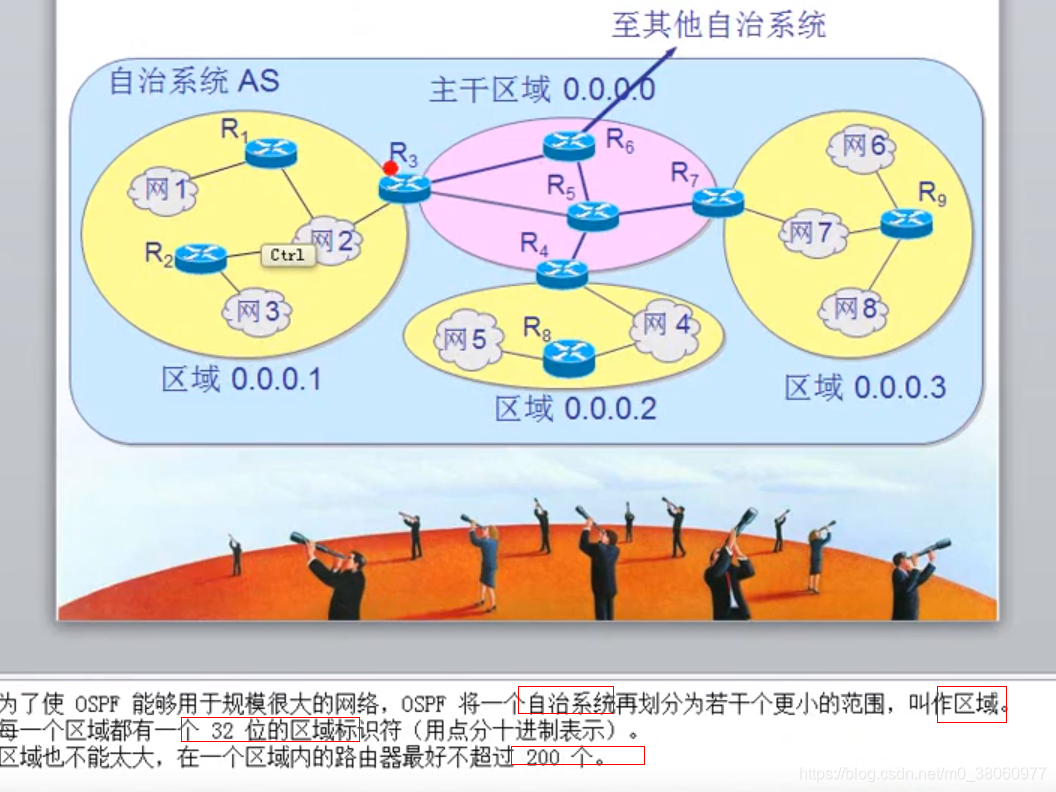

划分区域

不然所有的路由器都交换信息,太多了,不可能

特点

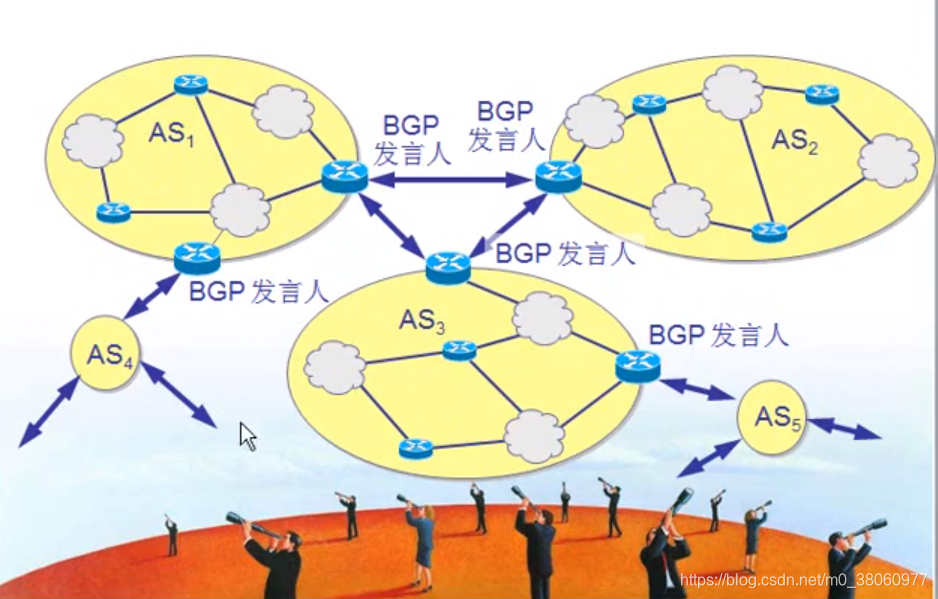

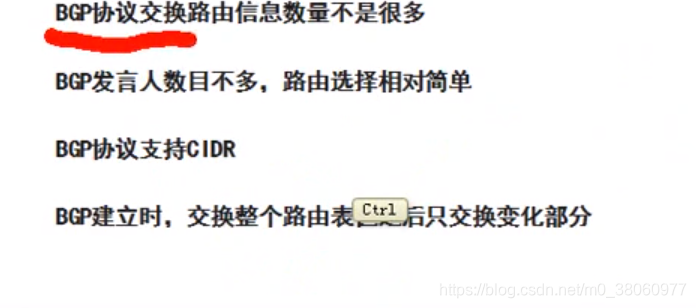

BGP

特点

五 IP地址

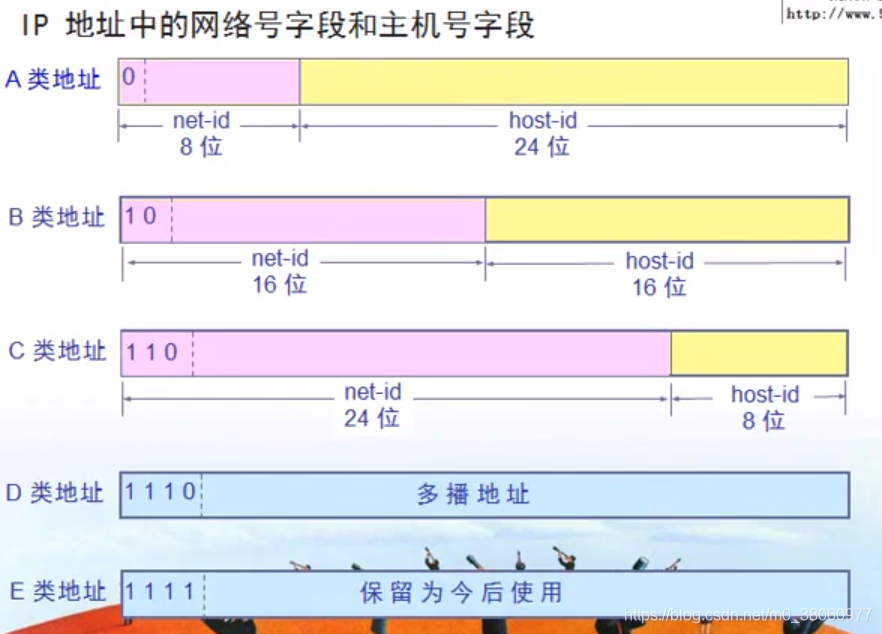

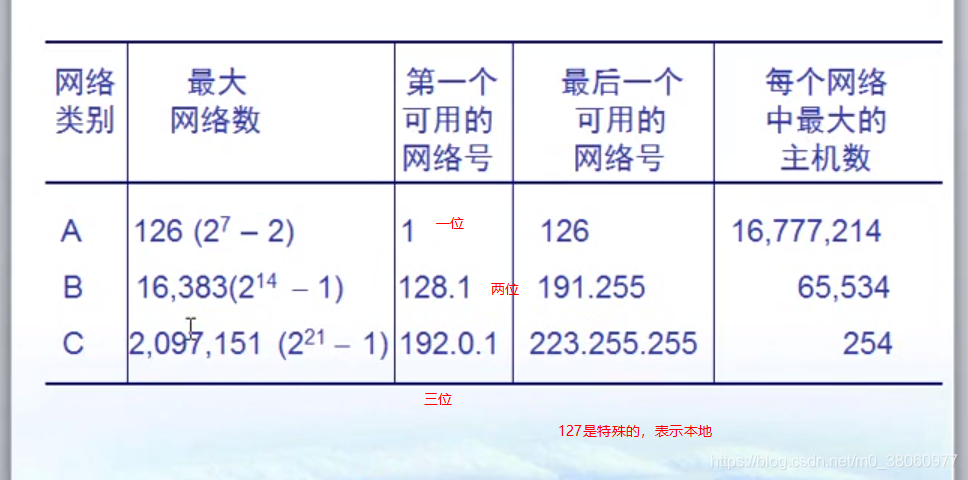

5.1 层次化IP地址

网络地址

主机地址不能全为0(表示一个网段)或全为1(广播)

通过第一个字节,我们就可以知道ip地址的类型。然后得出哪几位是网络id(所以不用自己输入子网掩码)

特殊的地址

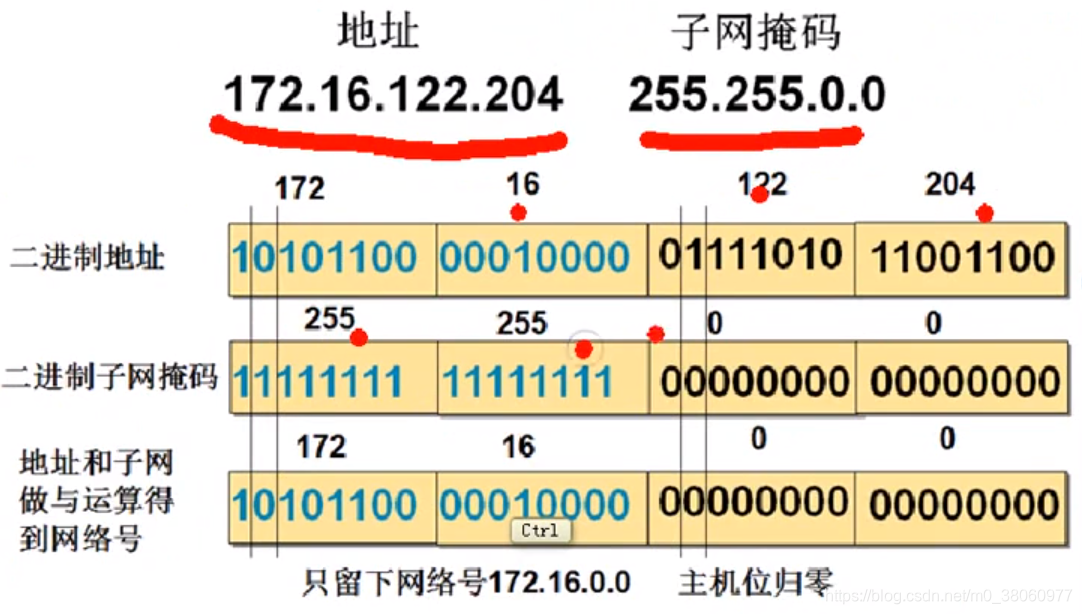

5.2 子网掩码

如果目的地和发送地的ip和子网掩码作与运算后的值相等,则表示在同一网段。数据报不会发送给网关。

作用

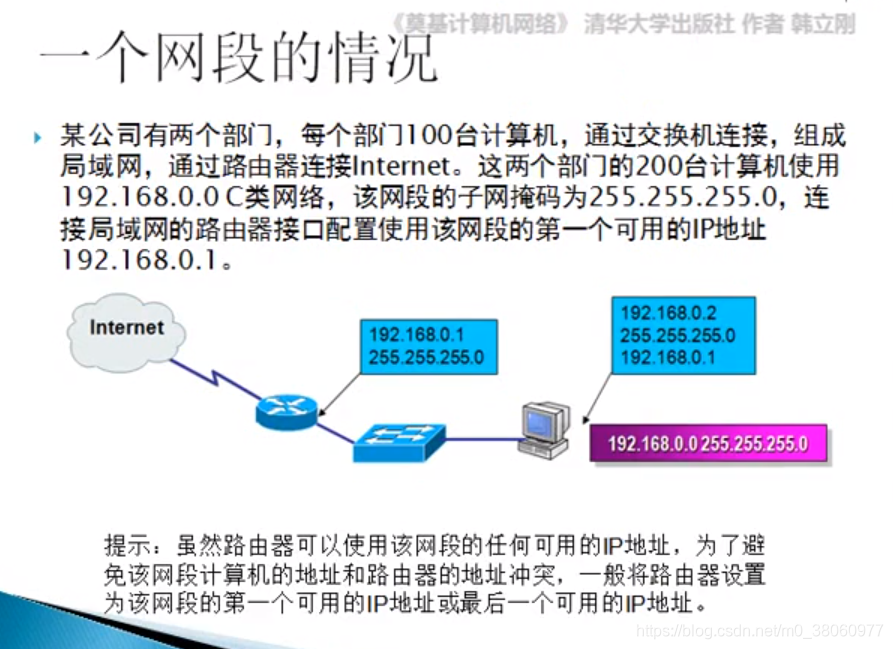

5.3 子网划分

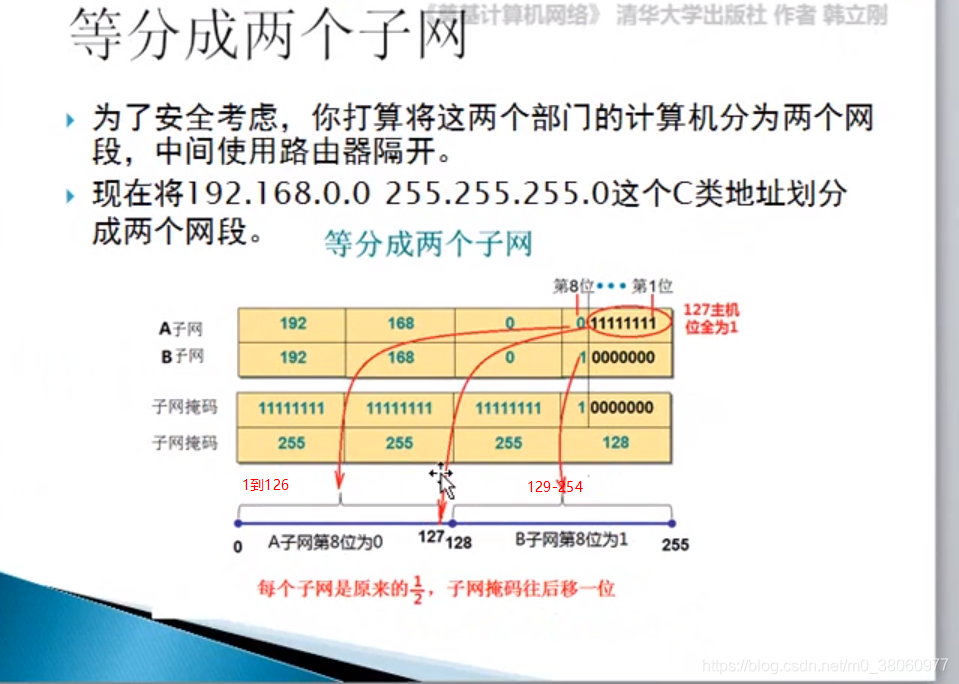

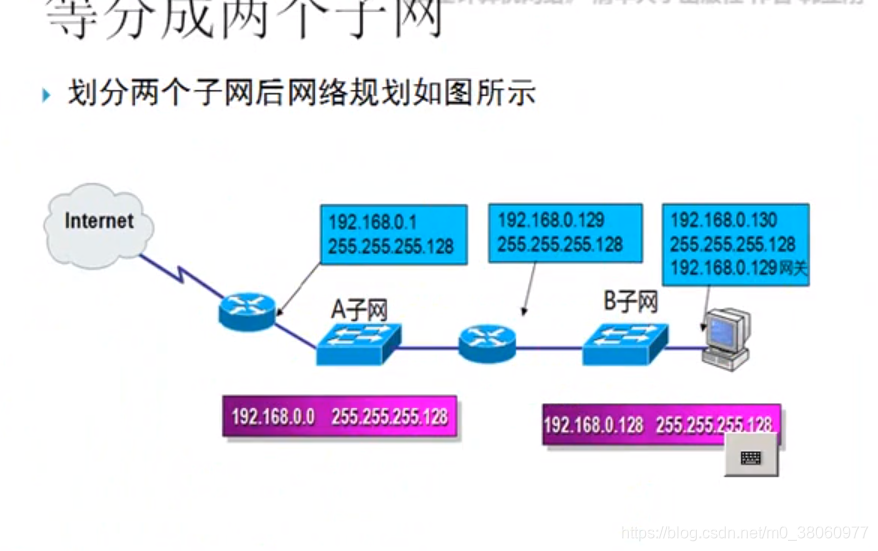

分成2个子网段

子网掩码怎么配?

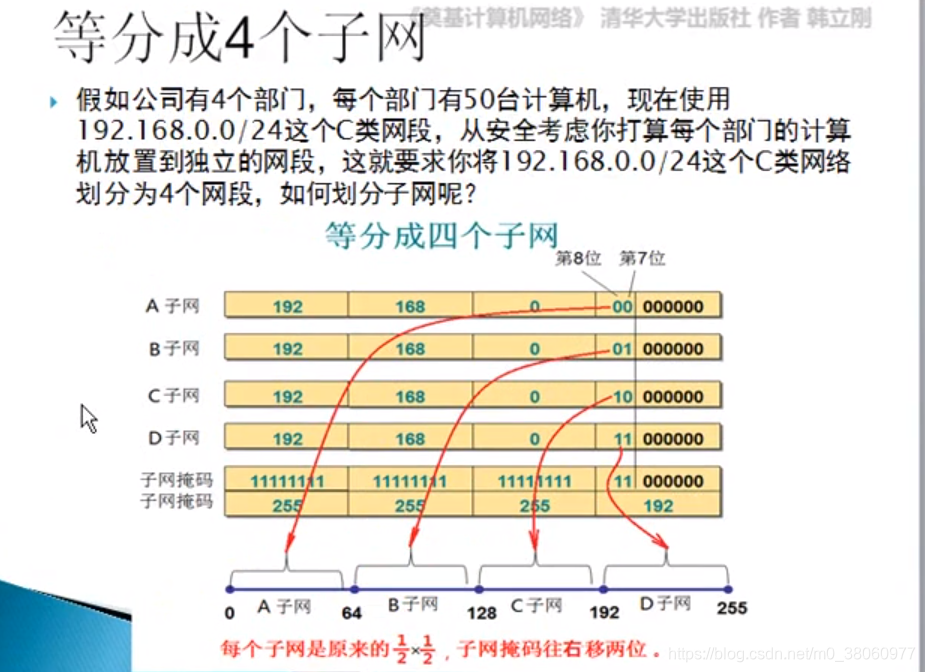

分成4个网段

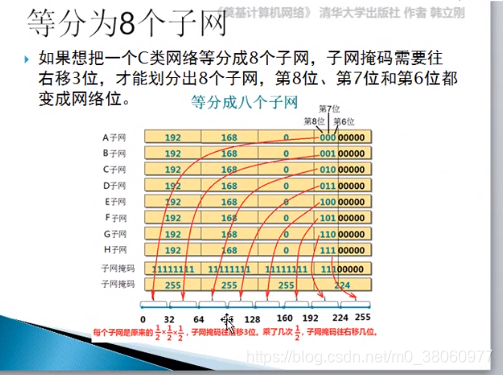

分成8个网段

点到点的子网掩码

最好是252(6个1)还剩

变长子网划分

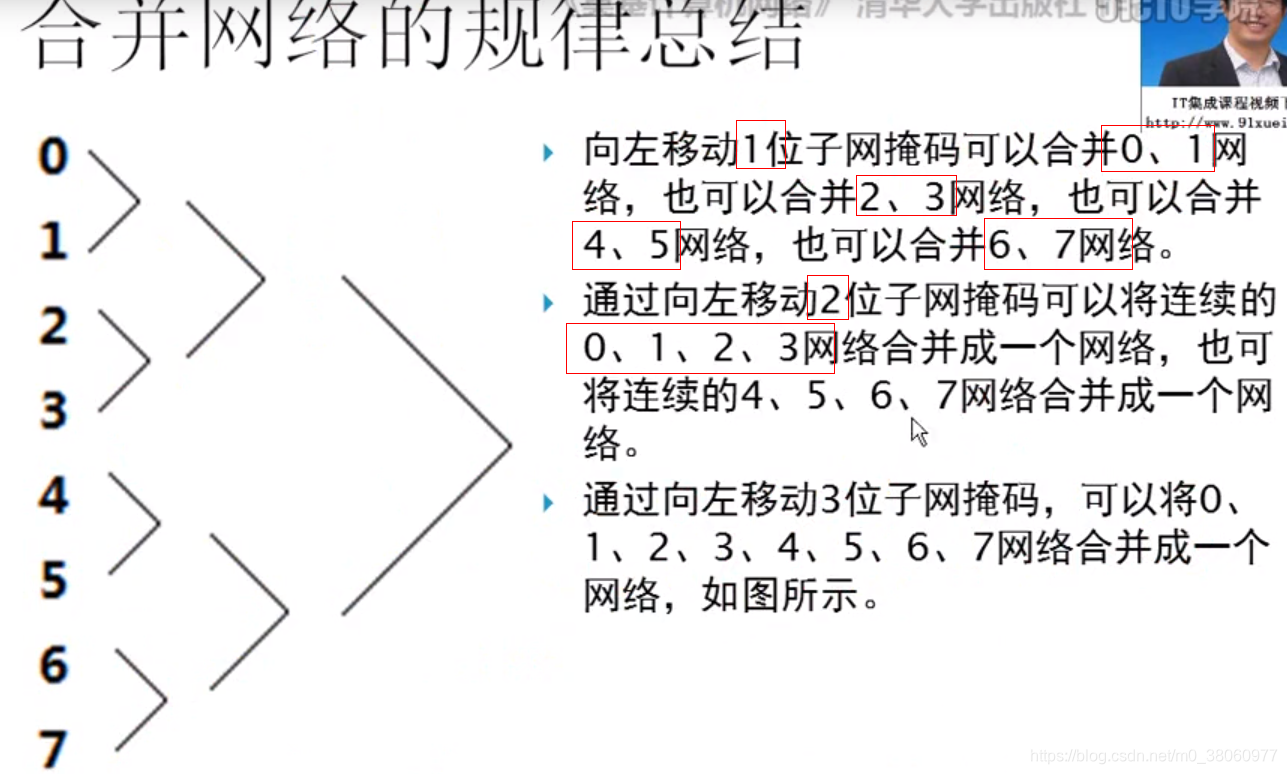

5.4 超网

一般可以除以4,通过余数来判断

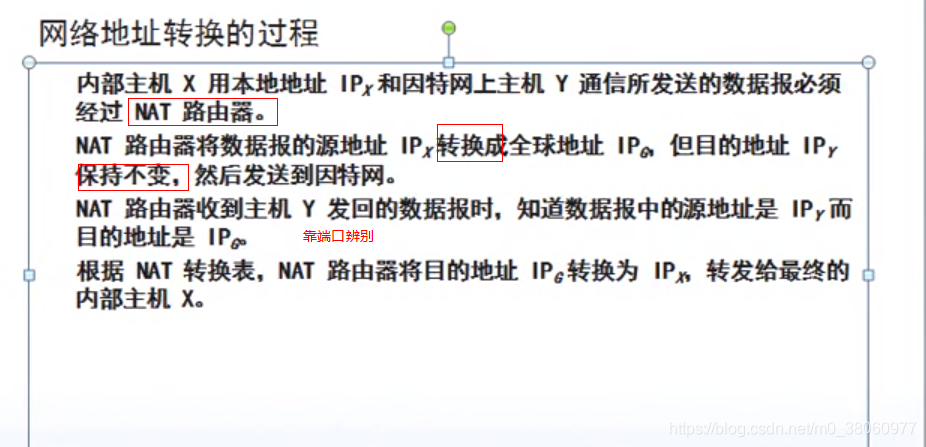

六 NAT

来源:CSDN

作者:ycCoding

链接:https://blog.csdn.net/m0_38060977/article/details/103899404