正如之前写“前端之旅”系列时所说,HTML、CSS、JavaScript其实没什么可说的。在应用层面上说,确实如此。那么,我为什么又要回过头来再写它呢?不同的阶段,不同的理解吧。这是建立在我目前认知上的一个整理,不是基础教程,不喜请绕行。

1993年,ITFE(英特网工作小组)发布HTML草案。

1994年,Tim Berners-Lee创建非营利性的W3C维护互联网的对等性。

1995年,HTML2.0作为RFC1866发布。

1996年,HTML3.2发布,W3C组织对HTML语言进行规范化,注重兼容性的提高。

1997年,HTML4.0推出,提倡将文档结构和样式分离,并实现了表格更灵活的控制。

1999年,HTML4.01在HTML4.0的基础上作微小改进。

随后,W3C发现HTML存在缺陷,前途不美丽,目标转向语言更加规范的XML,于是出现了XHTML。

2000年,XHTML1.0发布,内容与HTML4.01一样,但是XHTML使用了新的语法规则。

2001年,XHTML1.1发布之后,W3C开始致力于HTML、XHTML都不兼容的XHTML2.0。

2003年,XForms重启了HTML的演化,各大厂商向W3C组织提交相关提议被拒绝。

2004年,各大厂商相继脱离W3C组织,在WHATWG投入工作。

2006年,W3C暗示了参与HTML5开发的兴趣,并于2007年组建了工作组与WHATWG共同开发HTML5标准。

2014年,HTML5.0标准规范定稿。

各大厂商脱离W3C加入WHATWG,与WHATWG的若干原则息息相关。最后W3C愿意与WHATWG一起干,与XHTML的问题也少不了干系,这其中的纠葛可以参考HTML Standard。记录这段流水账,不单纯的为了字数,它或许与后面的内容有不小的联系。

初识HTML

先来一段代码片段:

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<base href="https://example.com">

<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet" href="example.css">

<script src="example.js"></script>

<title>example</title>

<script>

alert('Hello world!');

</script>

<style>

.notice {

color: red;

font-weight: bold;

}

</style>

</head>

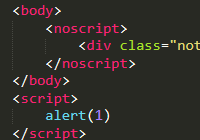

<body>

<noscript>

<div class="notice">Please enable javascript to continue.</div>

</noscript>

</body>

</html>

上面这段代码是5.0规范,它与4.0规范最明显的差别就在于<!DOCTYPE>。它不是HTML标签,用于指示Web浏览器关于页面使用哪个HTML版本进行编写指令。因为4.0基于SGML,所以需要引用DTD规定标记语言规则,这样才能正确地呈现内容。

<!-- HTML 5 -->

<!DOCTYPE html>

<!-- HTML 4.01 Strict -->

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<!-- HTML 4.01 Transitional -->

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<!-- HTML 4.01 Frameset -->

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

<!-- XHTML 1.0 Strict -->

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<!-- XHTML 1.0 Transitional -->

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<!-- XHTML 1.0 Frameset -->

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

<!-- XHTML 1.1 -->

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

接下来是主根元素<html>,所有其他元素必须是此元素的后代,它有两个主要子元素:<head>规定文档相关配置信息(元数据),包括文档标题、引用样式、脚本等;<body>表示文档内容。

HTML元素

HTML由元素组成,每个元素都可以被多个属性修饰,属性有全局属性和元素属性。具体的学习参考MDN,很多学习Web知识的初学者,把国内学习网站w3school、菜鸟教程当作主要参考。个人觉得这样的网站只适合初学了解,推荐参考MDN或者标准文档以便了解更多知识。

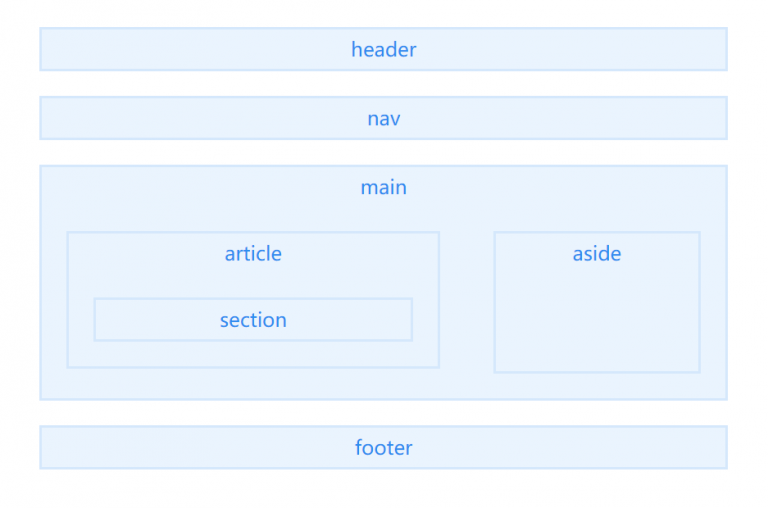

HTML元素按功能可分为:主根元素、文档元数据、分区根元素、内容分区、文本内容、内联文本语义、图片和多媒体、内嵌内容、脚本、编辑标识、表格内容、表单、交互元素和Web 组件。从表现形式上,大多数元素都是行内元素或块级元素,行内元素只占据对应标签所包含的空间,块级元素则占据其父元素的整个空间。这不可绝对而言,CSS的出现可以改变它们的原有特性。大部分元素可以通过CSS来改变外观,也有一些标签是有固定外观,比如<video><embed>等。

通常HTML标签由一个开始标签和一个结束标签构成,标签之间插入其他标签,相当于一个默认插槽。有许多标签虽然也拥有默认插槽,可以插入新的HTML元素,但它并不被认为是好的书写,比如<i>标签内嵌套<div>。还有一些HTML不具备默认插槽的能力,也就不需要闭合标签,通过属性来显示或改变值。在XHTML中,语法要求严格,元素标签必须闭合。虽然HTML5标准已经统领了HTML和XHTML,但不得不说也有顽固派不愿跟上时代。

网页的主要展现内容虽然在<body>,但也不得不重视<head>的元素,它对内容的展现、SEO也有着十分重要的作用,不可小觑。举个例子,<meta>标签:

<!-- 规定页面使用字符集 -->

<meta charset="utf-8">

<!-- 规定优先使用浏览器版本 -->

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">

<!-- 禁止浏览器从本地缓存中访问内容 -->

<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/>

<!-- 规定视窗操作规则 -->

<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no"/>

<!-- 告诉搜索引擎网站的主要内容 -->

<meta name="description" content="example">

<!-- 为搜索引擎提供关键字列表 -->

<meta name="keyword" content="example">

当然,<meta>的功能并不止于此,本文不做展开,只是作一个宏观的了解。除<meta>标签之外,还有其他元数据标签也有着重要的作用,包括接下所提到的<script>。

HTML发展

从元素的语义上就可以看出HTML的历史痕迹,元素中有相当一部分属于文章展示,再发展到表单元素,再到现在多种多样的嵌入元素。网页承载的内容逐渐加重,再加上科技及技术的发展,也就促使前端的职责不断发生改变。最初的前端负责设计切图,后端负责套模版;到后来页面内容增多,前后端沟通成本增加,于是出现前后端分离;Node的出现对彻底解决了模块化管理、前端部署及业务分离等问题提供了工程化解决方案。

说到工程化,就得提到JavaScript。根据HTML解析规则从上至下执行,遇到<script>标签则停下由JS引擎进行解析,这就会使得页面加载过慢。于是就有人想到将JS代码放到最后,在新标准中<script>有defer、async属性可解决这种“阻塞效应”。这就说明,HTML并没有太严格的要求标签的放置,通常解析引擎会正常归位或解析。但也避免不了错误的嵌套导致页面展示错误,养成好的习惯是必须的,不能因为无约束就不守规矩!

Web技术不断推陈出新,只是有少数浏览厂商喜欢自己玩一套把戏。(IE:看我做啥?我已准备退出舞台,是他们要用我的!)在HTML中,有不少元素已被废弃,比如<font><frame>等。还有一些元素及属性已不被推荐使用,比如<body>的bgcolor属性、<img>的border属性等。另外,在新标准中推出一些新的元素以满足时代发展需求,比如<template><slot>等。尽管这些需求并未成定案,它们在未来必有举足轻重的作用,然而它并未出现在某些网站中,比如<template><slot>已在Vue中有展现。

最后

顺便提一下语义化,语义化的优点:易于用户阅读,样式丢失的时候能让页面呈现清晰的结构;有利于SEO,搜索引擎根据标签来确定上下文和各个关键字的权重;方便其他设备解析,如盲人阅读器根据语义渲染网页;有利于开发和维护,语义化更具可读性,代码更好维护,与CSS3关系更和谐。

随着技术的不断发展,如今前端不会切片的不在少数,企业不注重程式运行效率风气正盛。“做出来就完了”似乎成了某种“规范”,仅靠<div>便可完成页面编写,哪注重什么语义化。也罢,风气如此,HTML就写到这儿吧!

来源:oschina

链接:https://my.oschina.net/ly81/blog/4462965