[TOC]

概述

注意:****红色为路由选择协议。 记忆方法:(因为偶爱你,所以才有了粉丝排行榜和打人(狂热粉)) 网络层:****AIO开头(偶O爱AI你) 应用层: **基于TCP:**FSPHB(粉F丝S排P行H榜B)(很可靠); **基于UDP:**DR(打D人R)(不可靠)

| 层次 | 协议 | 名称 | 英文 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 应用层 | FTP | 文件传输协议 | File Transfer Protocol | 传输当然要可靠的TCP |

| SMTP | 简单邮件传输协议 | Simple Mail Transfer Protocol | 传输当然要可靠的TCP | |

| POP | 邮局协议 | Post Office Protocol | 传输当然要可靠的TCP | |

| HTTP | 超文本传输协议 | HyperText Transfer Protocol | 传输当然要可靠的TCP | |

| BGP | 边界网关协议 | Border Gateway Protocol | 传输信息量大当然要可靠的TCP | |

| DNS | 域名系统 | Domain Name System | 一个域名多个访问,单个数据量不大,信息数目大,当然要UDP提高效率 | |

| RIP | 路由信息协议 | Routing Information Protocol | 每个周期都要传播路由信息,信息数目大,当然要UDP提高效率 | |

| DHCP | 动态主机配置协议 | Dynamic Host Configuration Protocol | 一对多,单个数据量不大,当然要UDP提高效率 | |

| 传输层 | TCP | 传输控制协议 | Transmission Control Protocol | |

| UDP | 用户数据报协议 | User Datagram Protocol | ||

| 网络层 | ICMP | Internet控制报文协议 | Internet Control Message Protocol | |

| OSPF | 开放最短路径优先 | Open Shortest Path First | ||

| IGMP | 网际组管理协议 | Internet Group Management Protocol | ||

| IPv4 | 网际协议版本4 | Internet Protocol version 4 | ||

| ARP | 地址解析协议 | Address Resolution Protocol | ||

| 链路层 | CSMA/CD | 载波侦听多路访问/冲突检测 | Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection | |

| CSMA/CA | 载波侦听多路访问/冲突避免 | Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance |

组成

- 从组成成分上看,主要由硬件、软件、协议

- 从工作方式上看,可分为边缘部分和核心部分

- 从组成功能上看,由资源子网与通信子网构成,与上面的边缘、核心一一对应

功能

- 数据通信:(最基本的功能)

- 资源共享

- 分布式处理

- 提高可靠性

- 负载均衡

分类

-

按分布范围分类:

- 广域网(WAN, Wide Area Network):使用点对点等****交换技术(范围大)

- 城域网(MAN, Metropolitan Area Network)

- 局域网(LAN, Local Area Network):使用广播技术(范围小)

- 个人区域网(PAN, Personal Area Network)

-

按传输技术分类:

- 广播式网络

- 点对点网络

-

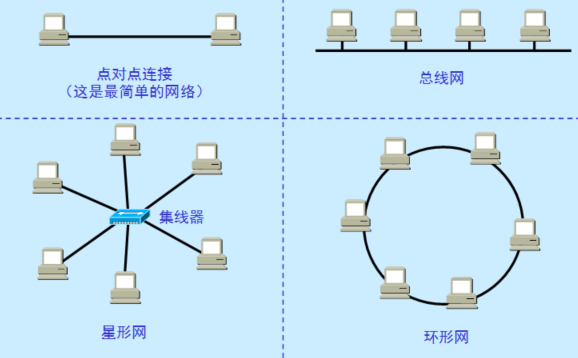

按拓扑结构分类:

网络拓扑结构是指由网中结点(路由器、主机等)与通行线路(网线)之间的几何关系表示的网络结构,主要指通信子网的拓扑结构。

- 星形网络

- 总线型网络

- 环形网络

- 网状形网络

星形、总线型和环形网络多用于局域网,网状形网络多用于广域网

-

按使用者分类:

- 公用网(Public Network)

- 专用网(Private Network)

-

按交换技术分类

- 电路交换网络:

- 特点:

- 交换信息的两个主机之间建立专用通道

- 传输时延小、实时性强

- 效率低、无法纠正错误(两个人占用了,所以效率低)

- 优点:

- 数据直接传送、时延小

- 缺点:

- 线路利用率低、不能充分利用线路容量、不便于进行差错控制

- 特点:

- 报文交换网络:

- 特点:

- 信息拆分成报文,大小无限制,有目的/源等信息

- 提高利用率

- 有转发时延、要求网络结点有缓存空间(等待报文全部到达后,才能继续转发)

- 优点:

- 可以较为充分地利用线路容量

- 可以实现不同链路之间不同数据率的转换

- 可以实现格式转换

- 可以实现一对多、多对一的访问

- 可以实现差错控制

- 缺点:

- 增大了资源开销(如辅助信息导致处理时间和存储资源的开销)

- 增加了缓冲时延,需要额外的控制机制来保证多个报文的顺序不乱序

- 缓冲区难以管理(因为报文的大小不确定,接收方在接收到报文之前不能预知报文的大小)。

- 特点:

- 分组交换网络,也称包交换网络

- 特点:

- 信息拆分成分组,大小有限制

- 不需要等待分组全部到达后再转发,可以到达一个转发一个

- 优点:

- 具备报文交换网络的优点

- 缓冲易于管理;

- 包的平均时延更小,网络占用的平均缓冲区更少;

- 更易于标准化;

- 更适合应用。(主流)

- 特点:

- 电路交换网络:

-

按传输介质分类:

- 有线

- 无线

性能指标

一般都考虑线路速度,所以单位一般都是b/s,B记得×8。

- 带宽(Bandwidth):在计算机网络中,表示网络的通信线路所能传送数据的能力,是数字信道所能传送的**“最高数据率”**的同义语,单位是比特/秒(b/s)

注意:(KMGT,昆明高铁,不要漏掉其中一个,不然换算会错误) 此处通信领域,表示速率(如 b/s)时,K=$10^3$,M=$10^6$,G=$10^9$,T=$10^{12}$。 而计算机领域,表示存储容量(如 b)或文件大小时,K=$2^{10}$,M=$2^{20}$,G=$2^{30}$,T=$2^{40}$。

- 时延(Delay):指数据(一个报文或分组)从网络(或链路)的一段传送到另一端所需要的总时间,它由4部分构成:发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。(总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延)

- 发送时延也称传输时延:$$发送时延=分组长度/信道宽度$$

- 传播时延:$$传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率$$

- 处理时延

- 排队时延

**注意:**做题时,排队时延和处理时延一般可忽略不计(除非题目另有说明)。

另外,对于高速链路,提高的仅是数据发送速率,而非比特在链路上的传播速率。提高数据的发送速率只是为了减少数据的发送时延。

- 时延带宽积=传播时延*信道带宽(即 管道体积=长度*横截面面积)

- 往返时延(Round-Trip Time, RTT)

- 吞吐量(Throughput):指单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。吞吐量受网络带宽或网络额定速率的限制。

- 速率(Speed):指连接到计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,也称数据率或比特率,单位为b/s(比特/秒)(或bit/s,有时也写为bps)。通常把最高数据率称为带宽。

- 最大吞吐率=一个RTT传输的有效数据/一个RTT的时间

体系结构与参考模型

计算机网络分层结构

计算机网络的各层及其协议的集合称为网络的体系结构(Architecture)。

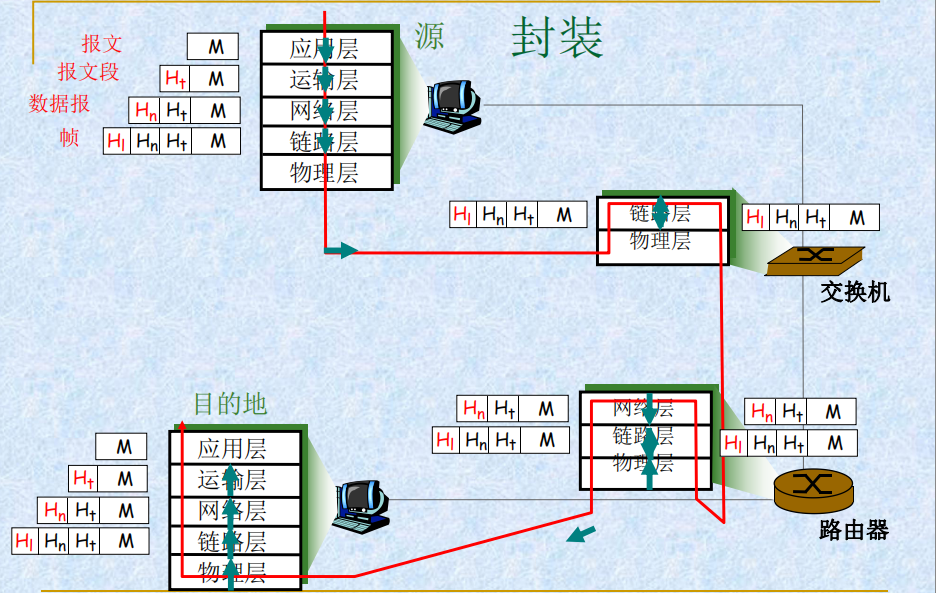

- 在计算机网络体系结构的各个层次中,每个报文都分为两部分:一是数据部分,即SDU;而是控制信息部分,即PCI,他们共同组成PDU。

- 服务数据单元(SDU, Service Data Unit):指为完成用户所要求的功能而应传送的数据(即 层与层之间交换的数据的单位)

- 协议控制信息(PCI, Protocol Control Information):控制协议操作的信息(即 协议)

- 协议数据单元(PDU, Protocol Data Unit):对等层次之间传送的数据单位称为该层的PDU(PCI(协议)+SDU(数据)=PDU(报文))

在实际的网络中,每层的协议数据单元都有一个通俗的名称,如物理层的PDU称为比特,链路层的PDU称为帧,网络层的PDU称为分组,传输层的PDU称为报文。

- 三者关系:(n-SDU+n-PCI=n-PDU=(n-1)-SDU) 在各层间传输数据时,把从第n+1层收到的PDU(报文)作为第n层的SDU(数据),再加上第n层的PCI(协议),就变成了第n层的PDU。

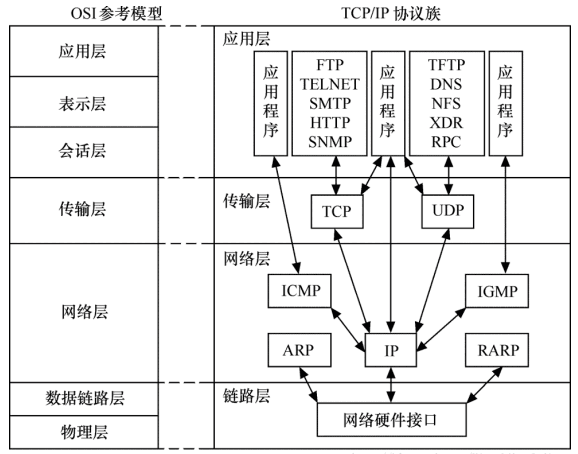

网络体系结构模型

- OSI,TCP/IP,五层协议的体系结构,以及各层协议

| OSI分层 (7层) | 物理层 | 数据链路层 | 网络层 | 传输层 | 会话层 | 表示层 | 应用层 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TCP/IP分层(4层) | 网络接口层 | -- | 网际层 | 传输层 | -- | -- | 应用层 |

| 五层协议(5层) | 物理层 | 数据链路层 | 网络层 | 传输层 | -- | -- | 应用层 |

OSI参考模型

国际标准化组织(ISO)提出的网络体系结构模型。 **巫术网传会表演(物数网传会表应):**物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

-

物理层(Physical Layer):(物理传输)

- 传输单位:比特(bit)

- 服务访问点(SAP):网卡接口

服务访问点是相邻层实体之间的逻辑接口。

- 任务: 透明的传输比特流(注意这个透明的意思,是表示**“看不见”**的意思,而不是一览无余) 负责将数据报通过链路从一个节点传输到相邻的节点

- 功能: 在物理媒体上为数据段设备透明地传输原始比特流

- 作用: 通过媒介传输比特,确定机械及电气规范(比特Bit)

注意:传输信息所利用的一些媒体,如双绞线、光缆、无线信道等,并不在物理层协议之内,而在物理层协议下面。因此,有人把物理媒体当作第0层。

-

数据链路层(Data Link Layer):(无线-有线)(数据的交通工具)(逻辑传输)

说它是数据的交通工具是因为,在路由转发时,网络地址不变,链路层地址变化。(即 IP源、目的地址不变,只是交通工具MAC地址改变了)

- 传输单位:帧(唯一一个有头有尾)(Frame)

- 服务访问点(SAP):MAC地址

- 任务: 将网络层传来的IP数据报组装成帧(提供点到点的通信)(即 主机到主机)

- 功能: 成帧、差错控制、流量控制和传输管理等。

- 三大基本功能:(坟头草,封透差) 封装成帧,透明传输和差错检测。 > 注意:这里没有拥塞控制,因为拥塞控制是涉及整个网络是否拥塞的问题,而不是单独的数据链路。

- 作用: 将比特组装成帧和点到点的传递(帧Frame)

从本质上说,由物理层、数据链路层和网络层组成的通信子网为网络环境中的主机提供点到点的服务,而传输层为网络中的主机提供端到端的通信。

-

网络层(Network Layer):(主机-主机)

- 传输单位:数据报(Packet)(分组)(包)

- 服务访问点(SAP):IP地址

- 任务: 它关心的是通信子网的运行控制,主要任务是把网络层的协议数据单元(分组)从源端传到目的端,为分组交换网上的不同主机提供通信服务

- 功能: 对分组进行路由选择,并实现流量控制、拥塞控制、差错控制和网际互联等功能

- 作用: 负责数据包从源到宿的传递和网际互连(包Packet)

-

传输层(Transport Layer):也称运输层(进程-进程)

- 传输单位:报文段(TCP)(Segment)或用户数据报(UDP)(报文)

- 服务访问点(SAP):端口号

- 任务: 负责主机中两个进程之间的通信(提供端到端的通信)(即 运行在不同主机内的两个进程之间的通信)

- 功能: 为端到端连接提供可靠的传输服务,为端到端连接提供流量控制、差错控制、服务质量、数据传输管理等服务

- 作用: 提供端到端的可靠报文传递和错误恢复(段Segment)

点到点是数据链路层的说法,因为数据链路层只负责直接相连的两个结点之间的通信,一个结点的数据链路层接受网络层数据并封装之后,就把数据帧从链路上发送到与其相邻的下一个结点。 端到端是传输层的说法,因为无论TCP还是UDP协议,都要负责把上层交付的数据从发送端传输到接收端,不论其中间跨越多少结点。只不过TCP比较可靠而UDP不可靠而已。所以称之为端到端,也就是从发送端到接收端。

-

会话层(Session Layer):

- 任务: 允许不同主机上的各个进程之间进行会话

- 功能: 主要为表示层实体或用户进程建立连接并在连接上有序地传输数据,这就是会话,也称为建立同步(SYN)

- 作用: 建立、管理和终止会话(会话协议数据单元SPDU)

-

表示层(Presentation Layer):

- 任务: 主要处理在两个通信系统中交换信息的表示方式,表示出用户看得懂的数据格式

- 功能:

- 为使不同表示方法的数据和信息之间能相互交换,表示层采用的抽象的标准方法定义数据结构,并采用标准的编码格式。

- 数据压缩、加密、解密也是表示层可提供的数据表示变换功能

- 作用: 对数据进行翻译、加密和压缩(表示协议数据单元PPDU)

-

应用层(Application Layer):(用户-用户)

- 服务访问点(SAP):用户界面

- 任务: 应用层是用户与网络的界面。为特定类型的网络应用提供访问OSI环境的手段

- 作用: 允许访问OSI环境的手段(应用协议数据单元APDU)

- 特点:最复杂的一层

-

数据→(分割成)报文→(封装成)分组→(封装成)数据帧→比特流

-

每一层的协议如下:

- 物理层: RJ45、CLOCK、IEEE802.3 (中继器,集线器,网关)

- 数据链路层: PPP、FR、HDLC、VLAN、MAC (网桥,交换机)

- 网络层: IP、ICMP、ARP、RARP、OSPF、IPX、RIP、IGRP、 (路由器)

- 传输层: TCP、UDP、SPX

- 会话层: NFS、SQL、NETBIOS、RPC

- 表示层: JPEG、MPEG、ASII

- 应用层: FTP、DNS、Telnet、SMTP、HTTP、WWW、NFS

TCP/IP模型

ARPA在研究ARPAnet时提出的TCP/IP模型。(实际执行的国际标准)

-

网络接口层:

- 功能: 类似于OSI的物理层和数据链路层

- 作用: 从主机或结点接收IP分组,并把它们发送到指定的物理网络上

-

网际层:(主机-主机)

- 功能: 类似于OSI网络层,但它不保证各个分组有序地到达,各个分组的有序交付由高层负责

- 定义了标准的分组格式和协议,即 IP

-

传输层:(应用-应用 或 进程-进程)

- 功能: 类似于OSI中的传输层

- 协议:

- 传输控制协议(Transmission Control Protocol, TCP):

- 面向连接,能够提供可靠的交付

- 传输单位:报文段

- 用户数据报协议(User Datagram Protocol, UDP):

- 无连接,不保证提供可靠的交付,只能提供“尽最大努力交付”

- 传输单位:用户数据报

- 传输控制协议(Transmission Control Protocol, TCP):

-

应用层:(用户-用户)

-

注意:

- OSI参考模型:

- 网络层:

- 无连接

- 面向连接

- 传输层:

- 面向连接(只有这一个)

- 网络层:

- TCP/IP模型:(我们常用的)

- 网络层:

- 无连接

- 传输层:

- 无连接

- 面向连接

- 网络层:

- OSI参考模型:

注意:****OSI参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信,但在传输层仅有面向连接的通信。 而TCP/IP模型认为可靠性是端到端的问题,因此它在网际层仅有一种无连接的通信模式,当在传输层支持无连接和面向连接两种模式。

来源:oschina

链接:https://my.oschina.net/u/4375228/blog/3398718