第一章-概述

定义

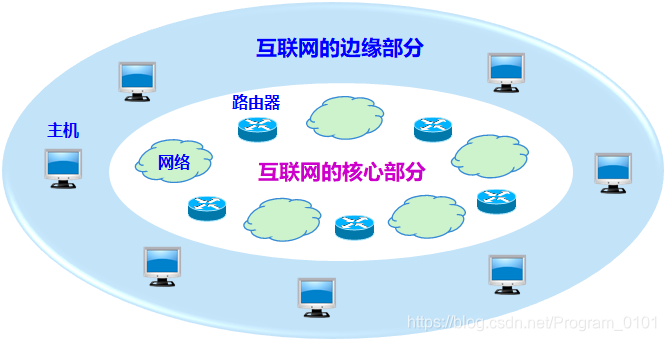

- 边缘部分: 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享

- 核心部分: 由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)

- 端系统: 处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机

端系统在功能上可能有很大的区别- 小的端系统可以是一台普通个人电脑,具有上网功能的智能手机,甚至是一个很小的网络摄像头

- 大的端系统则可以是一台非常昂贵的大型计算机

- 端系统的拥有者可以是个人,也可以是单位(如学校、企业、政府机关等),当然也可以是某个 ISP

- 端系统之间的通信可以分为两大类

- 客户-服务器方式: 即 Client/Server 方式,简称为 C/S 方式

- 对等方式: 即 Peer-to-Peer 方式 ,简称为 P2P 方式

- 计算机之间的通信即为:主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信

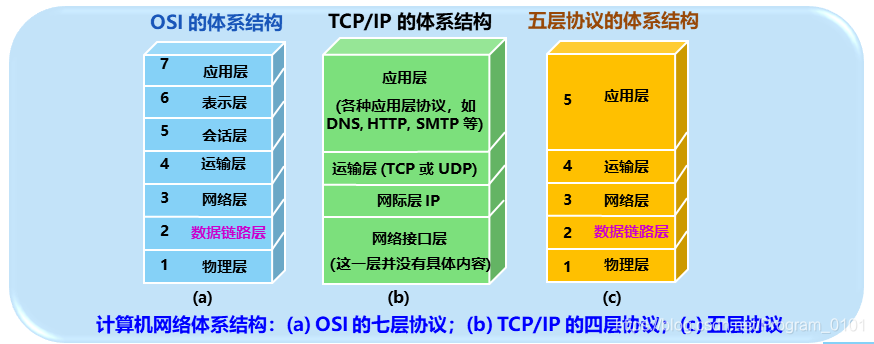

- 计算机网络体系结构图

- 计算机网络的体系结构 (architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合

- 体系结构是抽象的,而实现则是具体的,是真正在运行的计算机硬件和软件

- 下面的协议对上面的服务用户是

透明的 - 协议是“水平的”,即协议是控制对等实体之间通信的规则

- 服务是“垂直的”,即服务是由下层向上层通过层间接口提供的

- 协议很复杂,必须事先考虑到所有不利条件并且需要仔细地检查协议是否能应付各种异常情况

Everything over IP:IP 可为各式各样的应用程序提供服务IP over Everything:IP 可应用到各式各样的网络上

习题

- 【1-21】协议与服务有何区别?有何联系?

- 协议是控制对等实体之间通信的规则,是水平的。服务是下层通过层间接口向上层提供的功能,是垂直的

- 协议的实现保证了能够向上一层提供服务,要实现本层协议还需使用下层提供的服务

- 【1-22】网络协议的三个要素是什么?各有什么含义?

网络协议的三个要素是:语法,语义,同步- 语义: 语义是解释控制信息每个部分的意义,它规定了需要发出何种控制信息,以及完成的动作与做出什么样的响应

做什么 - 语法: 语法是用户数据与控制信息的结构与格式,以及数据出现的顺序

怎么做 - 时序: 时序是对事件发生顺序的详细说明。(也可称为“同步”)

做的顺序

- 语义: 语义是解释控制信息每个部分的意义,它规定了需要发出何种控制信息,以及完成的动作与做出什么样的响应

第二章-物理层

定义

- 信噪比: 信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为

S/N,单位:分贝 (dB) - 香农公式: 带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率

信道的极限传输速率 C 为

其中:

W 为信道的带宽(以 Hz 为单位);

S 为信道内所传信号的平均功率;

N 为信道内部的高斯噪声功率; - 双绞线标准

合线类别 带宽 线缆特点 典型应用 3 16MHZ 2 对 4 芯双绞线 模拟电话;曾用于传统以太网(10 Mbit/s) 4 20MHZ 4 对 8 芯双绞线 曾用于令牌局域网 5 100MHZ 与 4 类相比增加了绞合度 传输速率不超过100 Mbit/s 的应用 5E(超5类) 125MHZ 与 5 类相比衰减更小 传输速率不超过 1 Gbit/s 的应用 6 250MHZ 与 5 类相比改善了串扰等性能 传输速率高于 1 Gbit/s 的应用 7 600MHZ 使用屏蔽双绞线 传输速率高于 10 Gbit/s 的应用 - 复用 (multiplexing): 是通信技术中的基本概念,它允许用户使用一个共享信道进行通信,降低成本,提高利用率

- 频分复用: 将整个带宽分为多份,用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带(所有用户在同样的时间占用不同的频率带宽资源)

- 时分复用: 将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧),每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙

- 每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是TDM帧的长度)

- TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号

- 时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度

- 时分复用可能会造成线路资源的浪费

- 统计时分复用: STDM 帧不是固定分配时隙,而是按需动态地分配时隙,统计时分复用可以提高线路的利用率

- 波分复用: 即光的频分复用,使用一根光纤来同时传输多个光载波信号

- 码分复用: 常用名词:码分多址

CDMA (Code Division Multiple Access)- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此彼此不会造成干扰

- 发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现

- 工作方式:

- 每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。

- 如发送比特 1,则发送自己的 m bit 码片序列。

- 如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码

- 例如,S 站的 8 bit 码片序列是

00011011

发送比特 1 时,就发送序列00011011

发送比特 0 时,就发送序列11100100

- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1

- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1

- 两种传输媒体

- 导引型传输媒体:电磁波被导引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播

- 非导引型传输媒体:电磁波在自由空间中传输,常称为

无线传播

习题

- 【2-16】共有四个站进行码分多址CDMA通信。四个站的码片序列为:

A:(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)

B:(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

C:(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)

D:(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

现收到这样的码片序列:(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)。问哪个站发送了数据?发送数据的站发送的是1还是0?

答:

第三章-数据链路层

定义

- 点对点信道: 使用一对一的点对点通信方式

- 广播信道: 使用一对多的通信方式,必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送

- 链路 (link): 是一条无源的点到点的物理线路段,中间没有任何其他的交换结点

【物理链路】 - 数据链路 (data link): 除了物理线路外,还必须有通信协议来控制这些数据的传输,若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路

【逻辑链路】 - 数据链路层传输的是帧

- 封装成帧 (framing): 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部,然后就构成了一个帧

首部和尾部的一个重要作用就是帧定界SOH (Start Of Header)放在一帧的最前面,表示帧的首部开始EOT (End Of Transmission)表示帧的结束 - 透明传输问题的解决方法:

字节填充 (byte stuffing)或字符填充 (character stuffing)- 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符

SOH或EOT的前面插入一个转义字符ESC(其十六进制编码是1B) - 接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符

- 如果转义字符也出现在数据当中,那么应在转义字符前面插入一个转义字符

ESC - 当接收端收到连续的两个转义字符时,就删除其中前面的一个

ESC

- 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符

- 差错检测方法:

- 误码率 BER (Bit Error Rate): 在一段时间内,传输错误的比特占所传输比特总数的比率

- 误码率与信噪比有很大的关系

- 检错码只能检测出帧在传输过程中出现了差错,但并不能定位,因此无法纠正错误

- 循环冗余校验码

(CRC)- 使用生成多项式 来表示循环冗余码检验过程,例

- 根据生成多项式,在每组待发送数据

(k位)后加上最高次幂(n位)个0,作为被除数(k+n位) - 除数为双方事先约定好的长度为

(n-1位)的数 - 相除得到的余数

(n位)拼接到数据后边进行发送 - 接收端收到数据(含有CRC检验码),与除数相除

- 相除结果,余数为0,则数据未发生错误;余数为1,则说明数据发生错误

习题

- 【3-33】

来源:CSDN

作者:不打小怪兽的奥特曼

链接:https://blog.csdn.net/Program_0101/article/details/103796471